Netze auswerfen für die Gefolgschaft

Die Rother'sche Methode

Was Andreas Rother in seinem aktuellen Beitrag auf nac.today präsentiert, ist kein harmloser geistlicher Impuls und auch keine nüchterne Bibelauslegung. Der Text ist ein instruktives Beispiel dafür, wie kirchliche Verhaltensnormen, missionarische Erwartungen und Loyalitätsanforderungen rhetorisch so verpackt werden, dass sie nicht als solche erkannt werden.

Der Leser soll nicht denken: „Hier will mich jemand zu etwas anhalten.“

Er soll denken: „So ist es eben – das steht ja schon bei Jesus.“

Im Folgenden wird die Rothersche Methode systematisch offengelegt.

1. Atmosphäre statt Argument: Der emotionale Einstieg

Rother beginnt nicht mit einer These, sondern mit einer stimmungsvollen Szene: See Gennesaret, Fallwinde, aufgewühltes Wasser, latente Gefahr. Diese Naturbeschreibung erfüllt keine exegetische Funktion. Sie erzeugt Atmosphäre und verleiht dem Autor implizite Sachkompetenz. Wer so erzählt, wirkt wie ein Kenner des Ortes – und damit wie jemand, dem man auch in theologischen Fragen trauen darf.

Psychologisch ist der Effekt klar: Noch bevor irgendeine Aussage geprüft werden kann, ist der Leser emotional eingebunden. Der Text arbeitet nicht mit Argumenten, sondern mit Bildern.

2. Die vorweggenommene Kritik (Inokulation)

„Menschen fangen? Das klingt nach Endgericht und nicht nach Evangelium.“

Mit diesem Satz formuliert Rother selbst den naheliegenden Einwand. Das ist kein Zeichen intellektueller Redlichkeit, sondern eine bekannte rhetorische Technik: Kritik wird kurz angesprochen, um sie anschließend kontrolliert zu entschärfen.

Der Leser erlebt den Autor als reflektiert – und legt eigene Skepsis beiseite, weil sie ja scheinbar bereits berücksichtigt wurde.

3. Gelehrsamkeitssimulation I: Propheten „der Sorte Jeremia, Amos und Co.

Die saloppe Rede von den „Schriftrollen der Propheten der Sorte Jeremia, Amos und Co.“ erzeugt eine doppelte Wirkung:

- Sie suggeriert alttestamentliche Fachkenntnis.

- Sie vermeidet jede überprüfbare Präzision.

Keine Textstellen, kein historischer Kontext, keine Differenzierung. Die Propheten dienen lediglich als düsterer Hintergrund, von dem sich Rothers Jesus-Deutung anschließend wohltuend abheben kann.

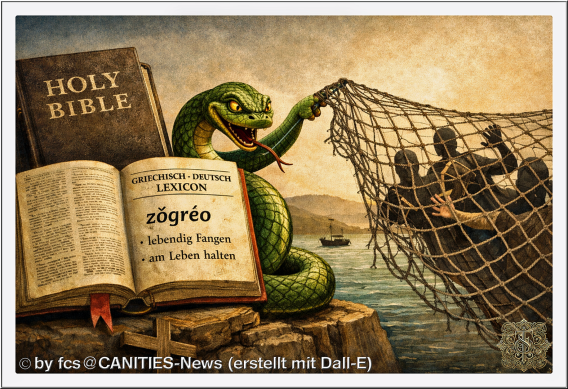

4. ... II - Der Griechisch-Trick: Lexikon ersetzt Argument

Zentral ist der Verweis auf das griechische Verb zōgréō. Rother erklärt, es bedeute „lebendig fangen“ und leitet daraus eine lebensrettende, positive Bedeutung ab.

Hier geschieht ein klassischer Kurzschluss:

- Aus einer möglichen Wortbedeutung wird eine theologische Intention.

- Aus dieser Intention wird eine normative Aussage.

Dass „lebendig fangen“ keineswegs automatisch „retten“ bedeutet, dass das Wort auch neutral oder sogar zwangsbezogen gebraucht werden kann und dass Jesus selbst aramäisch sprach – all das bleibt unerwähnt. Das Griechische fungiert als Autoritätsstempel, nicht als Analyseinstrument.

5. Der verdeckte Zweckwechsel: Von der Bibelszene zur Pflicht

Der entscheidende Satz lautet:

„Und heute gilt dieser Aufruf allen Christen.“

Hier verlässt der Text endgültig die Ebene der Auslegung und betritt die der Verhaltenssteuerung. Ohne Kennzeichnung wird aus einer Erzählung ein allgemeiner Auftrag. Wer Christ ist, soll sich angesprochen fühlen – und zwar nicht informativ, sondern verpflichtend.

Diese Technik ist besonders wirksam, weil sie unauffällig bleibt.

6. Pseudo-Soziologie: Fischer als Vorbild für Gemeindeorganisation

Unter der Überschrift „Den Fachleuten abgeschaut“ werden Fischer zu Projektionsfiguren für gewünschtes Gemeindeverhalten erklärt: aktiv, geduldig, kooperativ, erfolgsorientiert – und doch erfolgsentlastet („am Ende verdanken sie alles Gott“).

Ob historische Fischer tatsächlich so arbeiteten, ist irrelevant. Entscheidend ist allein, dass das Bild plausibel klingt und kirchliche Erwartungen legitimiert.

7. Pseudo-Etymologie: Von halieús zum „Salz der Erde“

Der Schlussteil ist ein rhetorisches Kunststück: Über die sprachliche Nähe von Meer und Salz wird eine gedankliche Brücke geschlagen, die den „Menschenfischer“ mit dem „Salz der Erde“ verbindet.

Sprachliche Assoziation wird hier zur theologischen Notwendigkeit erklärt. Dass es sich um ein Wortspiel handelt, nicht um eine zwingende Textlogik, bleibt unausgesprochen.

8. Der moralische Weichzeichner

Am Ende heißt es, Christen müssten nicht laut sein, nicht perfekt, nicht im Mittelpunkt stehen – sie müssten „nur da sein“.

Diese Formulierung entschärft jeden möglichen Vorwurf von Missionierung oder sozialem Druck. Gleichzeitig bleibt der Anspruch vollständig erhalten: Präsenz ist Pflicht, Rückzug gilt als Mangel.

Die Rothersche Standardformel (Kurzfassung)

- Emotionale Einstimmung statt Argument

- Vorweggenommene Kritik zur Vertrauensbildung

- Andeutungsgelehrsamkeit ohne Nachprüfbarkeit

- Sprachliche Details als Autoritätsersatz

- Unmarkierter Übergang von Text zu Pflicht

- Alltagsbilder zur Normsetzung

- Wortspiele als Sinnbrücken

- Moralische Selbstentlastung bei voller Erwartungslast

CANITIES-Fazit:

Rothers Text ist kein Beitrag zur Bibelauslegung, sondern ein Beispiel für sanfte Steuerung religiösen Verhaltens. Die Leserschaft soll glauben, einer philologisch abgesicherten Einsicht zu folgen – tatsächlich folgt sie einer kirchlichen Handlungsanweisung, die sich hinter Bildern, Sprachspielereien und scheinbarer Bescheidenheit verbirgt.

Genau darin liegt die eigentliche Manipulation: Nicht im offenen Befehl, sondern im freundlichen

„So ist es doch eigentlich schon immer gewesen.“