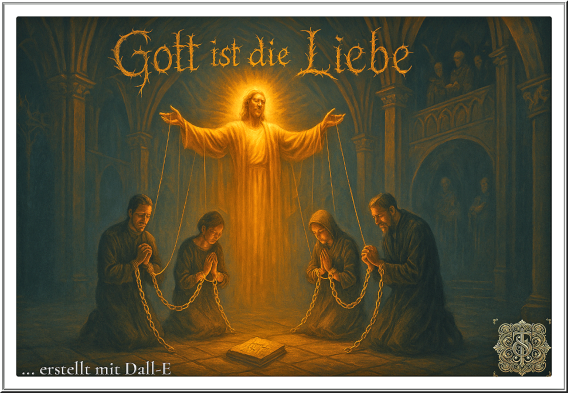

„Ist Gott DIE Liebe“ ?!

Ein epistemologisch-kritischer Widerspruch:

Vor mehr als 7 Jahren habe ich einen Aufsatz zu diesem Thema so eingeleitet:

„Ist jeder Akt des Schöpfens ein Akt der Liebe? - Ja, ich denke, das kann man so ausdrücken, denn wenn ich nicht lieben würde, das zu

erschaffen, was ich erschaffe (z.B. diesen Text hier) würde ich es nicht tun.

[Wer da gerade unruhig mit den Füßen gescharrt hat, sollte nicht den Collaborateur mit dem Createur verwechseln…] - Doch sagt das nichts über mich als Schöpfer aus.

Wenn ich zum Beispiel abgrundtief böse wäre, hätte ich vielleicht Lust, etwas abgrundtief Böses zu erschaffen, weil ich das absolut Böse liebte. Und wenn es dann viele Menschen gäbe, die ihrerseits ein abgrundtief böses Wesen hätten, und die mich dafür liebten, dass ich etwas abgrundtief Böses erschaffen hätte, würde ein Religion entstehen, die das Böse aus Liebe zur Sache zum Prinzip erheben würde…“

Heute muss ich selbstkritisch einräumen, dass ich hier unterschiedliche Aspekte miteinander verquast habe:

- Nicht jeder Schöpfungsakt ist ein Liebesakt.

- Wenn ich sage, ich „liebe“ das Erschaffen, benenne ich lediglich meine Motivation, nicht den moralischen Wert des Geschaffenen.

- Die gleiche Leidenschaft kann Gutes wie Schlechtes hervorbringen; „Liebe zu einer Sache“ ist moralisch neutral.

- Ob ein Werk gut ist, entscheidet sich unabhängig von der Gefühlslage des Schöpfers – an Kriterien wie Schaden/Nutzen, Autonomie, Reziprozität, Wahrhaftigkeit.

- Erst wenn Ziel und Mittel diese Kriterien bestehen und die Zuwendung nicht nur einer Sache, sondern anderen Personen gilt (ihrem Wohl, ihrer Freiheit), wird aus Leidenschaft ethisch relevante Liebe.

Korrigiert lautet meine These also:

Ich schreibe, weil ich es will – manchmal sage ich sogar, ich „liebe“ es. Doch diese Liebe adelt meinen Text nicht. Leidenschaft wärmt den Antrieb, aber sie entscheidet nicht über die Güte des Geschaffenen. Auch eine schlechte Sache kann man mit Hingabe lieben. ob das gut ist, muss sich an vernünftigen Maßstäben zeigen – nicht daran, wie sehr ich es „liebe“.

Also entscheidet nicht das Gefühl des Schöpfers, sondern die Folgen für andere Menschen und die Redlichkeit der Mittel entscheiden, ob ein Werk Liebe verdient.

Und nun wenden wir uns mit der gleichen analytischen Schärfe dem seinerzeit zur Rede stehenden nac-today-Beitrag vom 28.05.2018 zu:

Der Ausgangspunkt: Eine fromme Formel ohne Erkenntniswert

Der Satz „Gott ist die Liebe“ (1. Joh 4:16) wirkt auf den ersten Blick poetisch, ja tröstlich. Er behauptet, dass das höchste Wesen mit dem höchsten menschlichen Gefühl identisch sei. Doch diese Gleichsetzung ist keine Erkenntnis, sondern eine sprachliche Verschleierung: sie ersetzt Analyse durch Emotion.

„Liebe“ ist ein biologisch-psychologisches Phänomen, entstanden im evolutionären Prozess sozialer Bindungsfähigkeit. „Gott“ hingegen ist ein kulturelles Konstrukt. Wer beides gleichsetzt, verwechselt ontologische Ebenen.

Ludwig Feuerbach hat diesen Mechanismus bereits 1841 in seinem Werk „Das Wesen des Christentums“1 präzise beschrieben: Der Mensch projiziert sein eigenes Wesen, insbesondere seine positiven Gefühle, in ein imaginäres Gegenüber und betet dann das

Produkt seiner Projektion an. „Die Theologie ist Anthropologie,“ lautet Feuerbachs Fazit.

Die Formel „Gott ist die Liebe“ ist also kein Gottesbeweis, sondern ein Spiegelbild menschlicher Sehnsucht. Sie zeigt weniger, wer Gott ist, als vielmehr, was der Mensch gern wäre: moralisch gut, geborgen, allumfassend liebend.

Der „Sündenfall“–Mythos als moralisches Erpressungsinstrument

Der Artikel übernimmt den Mythos vom „Sündenfall“ als reale Vorgeschichte menschlicher Schuld. Diese biblische Fabel erfüllt eine klare religionspsychologische Funktion: Sie erzeugt kollektive Schuld, auf deren Boden sich Abhängigkeit kultivieren lässt.

Sigmund Freud deutete in „Der Mann Moses und die monotheistische Religion“2 den Gott Israels als internalisierte Vaterfigur – ein Über-Ich, das Angst, Gehorsam und Schuldverarbeitung kanalisiert. Der „Sündenfall“ symbolisiert somit nicht Erkenntnisverlust, sondern den Beginn der moralischen Bevormundung durch ein imaginäres Über-Ich.

Wenn die NAK-Redaktion schreibt, im Fluch des Paradiesverlustes „scheine die Liebe Gottes auf“, dann ist das nichts anderes als die Sakralisierung von Gewalt. Ein Wesen, das „aus Liebe“ vertreibt, verflucht und Leid verordnet, demonstriert nicht Liebe, sondern totale Kontrolle. Psychologisch betrachtet handelt es sich um eine kognitive Dissonanzreduktion: Die Gläubigen sollen Grausamkeit als Fürsorge umdeuten.

Liebe als Vertrag: Die Sakralisierung von Gehorsam

Der Artikel beschreibt das hebräische b’rit (Bund) als juristischen Begriff und sieht darin eine „Liebesbeziehung“ zwischen Gott und Israel. Das ist theologisch geschickt, aber inhaltlich problematisch: Ein Bund zwischen Allmacht und Ohnmacht kann keine Liebe sein, sondern nur ein Unterwerfungsverhältnis.

Erich Fromm analysierte in „Die Furcht vor der Freiheit“3 und „Psychoanalyse und Religion“4 genau diesen Mechanismus: Menschen neigen dazu, sich Autoritäten zu unterwerfen, um Angst vor Freiheit und Verantwortung zu kompensieren. Der „liebevolle Gott“, der Gehorsam fordert, ist die psychische Schutzkonstruktion des autoritären Charakters. Die Religion bietet emotionale Sicherheit – um den Preis intellektueller Selbstentmündigung.

Das biblische Gebot „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben“ ist kein Liebesappell, sondern ein Befehl. Damit wird Liebe zur Pflicht, zum moralischen Zwangsgefühl. Was in zwischenmenschlichen Beziehungen als Übergriff gelten würde, wird hier als göttliche Ordnung verklärt.

Die „Eifersucht Gottes“: Ein archaischer Affekt

Wenn der Artikel Hoseas Bild vom eifersüchtigen Gott zitiert, der sein „untreues“ Volk dennoch liebt, dann offenbart das ungewollt den primitiven Ursprung dieses Gottesbildes:

Ein allmächtiges Wesen, das Eifersucht, Wut und Versöhnungsdrang zeigt, ist kein transzendentes Prinzip, sondern eine psychische Spiegelung menschlicher Triebe.

Feuerbach(1) schrieb:

„Ein Gott, der liebt, ist nicht höher als der Mensch, sondern nur die vergrößerte menschliche Natur selbst.“

Solche „Liebesmetaphern“ legitimieren patriarchale Besitzansprüche. Die Eifersucht Gottes dient als Modell göttlich sanktionierter Kontrolle – ein theologisch verbrämtes Machtinstrument, das in religiösen Gemeinschaften bis heute als Deutungsmuster von „Treu und Gehorsam“ fortwirkt.

Die Christologie als mythologische Selbststeigerung

Die Behauptung, Gott habe in Jesus seine Liebe „sichtbar“ gemacht, ist aus historischer Sicht ein nachträglicher Mythos. Der historische Jesus verstand sich vermutlich als jüdischer Wanderprophet, der das bevorstehende Reich Gottes verkündete. Erst die paulinische Theologie machte aus ihm den inkarnieren Gottessohn, dessen Tod als „Liebesopfer“ interpretiert wurde.

Daniel Dennett beschreibt in „Den Damm brechen“5 (2006) Religion als evolutionär stabiles kulturelles Mem-System, das sich durch emotional wirksame Narrative erhält. Der Kreuzestod als „Akt göttlicher Liebe“ ist ein solches Narrativ: Er erzeugt Betroffenheit, Schuld und Dankbarkeit – ideale emotionale Voraussetzungen für institutionelle Bindung.

In Wirklichkeit ist das Kreuz kein Liebesbeweis, sondern die Verklärung eines Justizmordes zur Heilsgeschichte. Die Vorstellung, ein Gott müsse sterben, um seine Liebe zu zeigen, widerspricht jeder logischen Ethik. Liebe, die Opfer fordert, ist keine Liebe – sie ist Mythosproduktion.

Paulus und die funktionale Ästhetik der Liebe

Paulus erhebt die „Liebe“ zur höchsten christlichen Tugend (1. Kor 13). Doch er tut dies nicht aus psychologischer Einsicht, sondern aus Gemeindepolitik.

Seine „Agape“ ist kein universales Mitgefühl, sondern ein sozialregulierendes Prinzip innerhalb der frühchristlichen Kulte. Sie dient der Konfliktvermeidung und Gemeinschaftsstabilisierung – also der sozialen Kohäsion, nicht der ethischen Erkenntnis.

Fromm3 unterschied zwischen „produktiver Liebe“ (autonom, reif, frei) und „religiöser Liebe“ (abhängig, unterwerfend, angstbesetzt). Die paulinische Agape fällt klar in die zweite Kategorie: Sie fordert nicht kritisches Bewusstsein, sondern die Selbstaufgabe des Ich zugunsten einer imaginären Totalität.

Die theologische Romantisierung des Kreuzes

Wenn der NAK-Artikel behauptet, Gott stelle sich „aus Liebe auf eine Stufe mit dem Menschen“, indem er den Tod erleidet, so wird hier ein theologisches Paradox emotional übertüncht.

Ein allmächtiges Wesen kann weder leiden noch sterben. - Die „Kreuzesliebe“ ist also kein ontologisches Ereignis, sondern religiöse Theatermetapher. - Feuerbachs Diagnose1 greift auch hier:

„Die Religion verwandelt das Leiden des Menschen in das Leiden Gottes, um es zu verklären“.

Was bleibt, ist eine emotionale Dramaturgie, die Mitleid erzwingt, um Bindung zu erzeugen. So wird aus dem Instrument der Hinrichtung ein Symbol der Hingabe – eine perfekte semantische Umwertung von Gewalt in Zärtlichkeit.

Erkenntnistheoretische Bilanz

Aus epistemologischer Sicht hat die Rede von der „Liebe Gottes“ keinen Wahrheitswert. Sie ist nicht falsifizierbar, nicht messbar, nicht intersubjektiv überprüfbar. - Damit gehört sie nicht in den Bereich von Erkenntnis, sondern von Bekenntnis.

Was die NAK-Redaktion als „Gewicht des Geheimnisses“ beschreibt, ist schlicht das Ende rationaler Argumentation:

Die Vorstellung, man könne durch Glauben erfahren, was man kognitiv nicht fassen kann, ist kein Beweis der Tiefe, sondern ein Eingeständnis des Denkverzichts.

Psychosoziale Funktion im neuapostolischen Kontext

In der NAK hat die „Liebe Gottes“ eine spezifische kirchenpolitische Funktion:

- Sie dient als emotionale Rahmung des Gehorsams.

- Die Gläubigen sollen sich nicht durch Furcht, sondern durch gefühlte Zuneigung binden.

- Die „Liebe Gottes“ wird pädagogisch eingesetzt, um Loyalität gegenüber dem Apostolat als „Liebesantwort“ zu stilisieren.

Damit perpetuiert die Kirche ein autoritäres Erziehungsmuster, das unter religiösem Vokabular Abhängigkeit erzeugt. Wer „Gott liebt“, der zweifelt nicht – und wer zweifelt, dem fehlt „Liebe“.

So wird Liebe zur Waffe gegen den kritischen Verstand.

Schluss: Liebe als menschliche Ressource, nicht als göttliches Dogma

Die Liebe ist kein göttliches Attribut, sondern eine biologisch und kulturell entstandene Fähigkeit des Menschen.

Sie verdient Anerkennung – gerade, weil sie ohne transzendenten Ursprung auskommt.

Erst wenn der Mensch begreift, dass er selbst Quelle von Empathie, Mitgefühl und Solidarität ist, wird die Idee der Liebe von ihrer religiösen Hypothek befreit. - Oder in Feuerbachs Worten1:

„Nur wo der Mensch den Menschen liebt, da ist Gott – und zwar in seiner wahren Gestalt: als Menschheit selbst.“

Fazit in einem Satz:

Die christliche Rede von der „Liebe Gottes“ ist keine theologische Einsicht, sondern ein psychologisches Spiegelbild menschlicher Abhängigkeit – eine Projektion, die das Bedürfnis nach Geborgenheit in eine allmächtige Vaterfigur verlagert und so die Emanzipation des Denkens unterminiert.

Für diejenigen, die in den angegebenen Quellen weiterlesen möchten, hier noch die Links zu den Bezugsquellen:

1:

2:

3:

4:

5: