Bibel „durch die Blume“?

(Von der Unmöglichkeit einer halbwörtlichen Erbsünde)

Viele christliche Kirchen - unter anderem auch die Neuapostolische Kirche (NAK) - haben sich von einer fundamentalistischen Bibelinterpretation entfernt. Die wörtliche Lesart gilt als überholt oder zumindest nicht mehr uneingeschränkt tragfähig. Stattdessen betont man gern, dass die Texte der Bibel von Gott inspiriert seien – eine Formulierung, die einen Spagat versucht: zwischen theologischer Autorität und modernem Weltbild. Die Bibel soll göttliche Wahrheiten enthalten, aber eben „durch die Blume“ formuliert sein – in mythologischer, metaphorischer, manchmal auch poetischer Sprache. Gott spreche, so wird behauptet, nicht direkt, sondern über den Umweg menschlicher Autorschaft.

So weit, so anschlussfähig für eine heutige Hermeneutik. Doch bei näherem Hinsehen fällt auf: Diese Form der Lesart funktioniert nur, solange man die inneren Widersprüche der christlichen Lehre übergeht. Ein besonders prägnantes Beispiel liefert die sogenannte Erbsündenlehre. Ihr zufolge ist der Mensch bereits bei seiner Geburt „schuldhaft“, und diese Sündhaftigkeit kann nur durch Jesus Christus aufgehoben werden – klassisch im Vollzug der Taufe.

Doch woher stammt diese Idee überhaupt? Sie ist, historisch betrachtet, kein zentraler Bestandteil der hebräischen Bibel. Der Gedanke einer „Erbsünde“ findet sich nirgends im Tanach. Erst Paulus entwickelt in seinen Briefen (z. B. Röm. 5:12–19; 1. Kor. 15:21+22) die Vorstellung, dass durch einen Menschen – gemeint ist Adam – die Sünde in die Welt gekommen sei, und durch einen anderen – Christus – die Versöhnung. Diese paulinische Typologie ist der Ursprung der soteriologischen Zentralidee des Christentums.

Doch damit beginnt das theologische Dilemma: Denn wenn die paulinische Deutung der Menschheitsgeschichte auf der Annahme einer realen „Erbschuld“ durch Adam basiert, dann muss auch der sogenannte „Sündenfall“ in Eden eine reale historische Begebenheit gewesen sein. Wer die Erbsündenlehre ernst nimmt, kann die Paradiesgeschichte nicht metaphorisch lesen – denn sonst ist der ganze soteriologische Bau eine Fiktion ohne Fundament:

Nur wenn Adam wörtlich gesündigt hat, kann Christus wörtlich erlösen.

Gleichzeitig lehnen viele Kirchen die wörtliche Lesart genau dieser biblischen Frühgeschichte ab. Adam und Eva gelten dort nicht als reale Menschen, sondern als mythische Repräsentanten. Der Baum der Erkenntnis ist ein Sinnbild, die Vertreibung aus dem Paradies ein Menschheitsmythos. Doch dann verliert die Erbsündenlehre ihren tragenden Boden. Sie wird zur symbolischen Überhöhung einer symbolischen Geschichte – mit realen Konsequenzen für Millionen Getaufte, die damit von einem Symbol „gereinigt“ werden sollen.

Dieses Paradoxon lässt sich nicht auflösen, ohne das Gebäude selbst infrage zu stellen. Entweder man nimmt die Bibel in Gänze wörtlich – mitsamt Sündenfall, Weltschöpfung, Wunderheilungen und Jungfrauengeburt. Oder man versteht sie als Sammlung von Menschheitsdeutungen, Mythen und ethischen Reflexionen – dann aber verliert jede dogmatische Lehre, die sich auf historische Tatsächlichkeit beruft, ihre Legitimation.

Der französische Religionskritiker Michel Onfray hat einmal treffend formuliert:

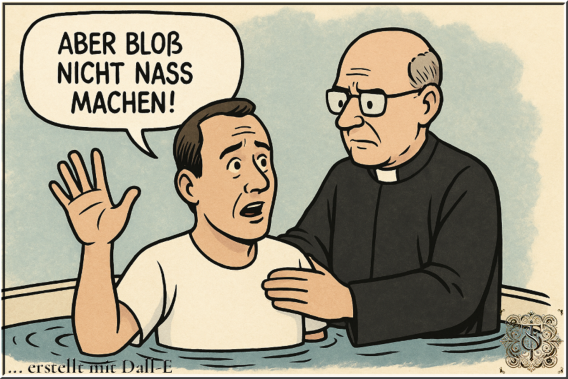

„Die Theologen wollen den Pelz waschen, ohne ihn nass zu machen.“

Wer von göttlicher Inspiration spricht, um sich nicht dem Spott wortwörtlicher Absurditäten auszusetzen, aber gleichzeitig an metaphysischen Heilsmechaniken festhält, betreibt eine theologische Rosinenpickerei. Auch Joseph Ratzinger (Papst Benedikt XVI.) hat in seinem „Jesus von Nazareth“-Projekt versucht, historische Bibelkritik mit dogmatischer Rechtgläubigkeit zu versöhnen – und ist letztlich am Widerspruch gescheitert, dass man dem Mythos nicht seinen Stoff entziehen kann, ohne ihn aufzulösen.

Fazit

Eine Religion, die sich auf die Erbsündenlehre beruft, muss die Adam-und-Eva-Erzählung wörtlich nehmen. Und wer die Paradiesgeschichte nicht wörtlich nimmt, darf die Erbsündenlehre nicht ernsthaft aufrechterhalten. Der Versuch, sich einen symbolischen Adam und einen historischen Christus zu konstruieren, ist intellektuell unehrlich – und theologisch inkonsequent. Wer gläubiger Christ sein will, muss sich entscheiden: Entweder für den Mythos im Ganzen – oder für ein postmythisches Weltbild, das auf Erlösungsideologien verzichten kann.

Anmerkung:

Die kritische Infragestellung der Erbsündenlehre ist keineswegs neu. Pelagius (4./5. Jh.) z.B. lehnte sie ab – mit dem Hinweis, dass der Mensch grundsätzlich zur Tugend fähig sei. Augustinus hingegen begründete die Lehre von der Erbsünde dogmatisch – eine Lehre, die bis heute zentrale Kirchenlehre geblieben ist. In der Neuzeit haben Theologen wie Rudolf Bultmann oder John Hick versucht, die Sündenfallgeschichte symbolisch zu deuten, wobei sie die traditionelle Heilslogik problematisierten.

Eine ausführliche Arbeit zum Thema "Erbsünde" findet Ihr hier: