Der Sünder als Rohstoff der Kirche

Religiöse Schuldmechanismen am Beispiel der Neuapostolischen Kirche

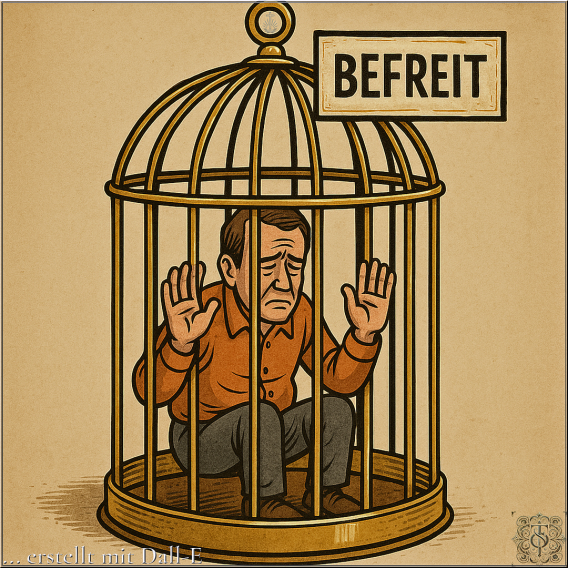

Die perfide Logik des „Befreien durch Unterwerfung“

Der an Impertinenz kaum noch zu überbietende nac.today-Artikel „Teil des Problems – und Teil der Lösung“ ist ein Musterbeispiel kirchlicher Rhetorik, die scheinbare Selbstverantwortung predigt, um tatsächliche Selbstbestimmung zu verhindern. Unter dem Deckmantel von „Neuorientierung“ und „Mut zum Neubeginn“ wird der Mensch zum Objekt einer moraltheologischen Dressur degradiert:

Was hier als psychologische Einsicht verkauft wird – „Wir sind Teil des Problems“ –, ist in Wahrheit ein raffinierter Schuldtransfer: Die Kirche konstruiert das Problem („Sünde“), erklärt den Menschen kollektiv für schuldig und bietet sich sodann als einzige Instanz der „Lösung“ an.

Damit wird nicht nur das kritische Denken ausgeschaltet, sondern ein emotionaler Käfig gebaut, wie ihn die Religionspsychologie seit Wilhelm Reich, Erich Fromm und Viktor Frankl in zahlreichen Varianten beschrieben hat: Schuld erzeugt Abhängigkeit, und die vermeintliche Erlösung dient der Bindung an die Institution.

Der rhetorische Aufbau: Schuldverleihung, Umdeutung, Heilsverkauf

- Schuldverleihung als Einfallstor

Die Behauptung, „jeder sei Teil des Problems“, wirkt zunächst modern – ein Echo ökologischer oder sozialer Verantwortung. Doch im Kontext der neuapostolischen Theologie bedeutet dies: Der Mensch ist von Natur aus sündig.

Diese anthropologische Grundhaltung ist keine Einsicht, sondern ein Machtinstrument. Sie erklärt das gesamte Menschsein zum moralischen Defizit, das nur durch kultische Unterwerfung („Buße“) korrigiert werden kann.

Psychologisch entspricht das dem Mechanismus der „introjizierten Schuld“ (Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, 1930[1]): Der Einzelne internalisiert die moralischen Forderungen einer Autorität, empfindet deren Nichterfüllung als persönliches Versagen – und wird so manipulierbar.

- Umdeutung des Bußbegriffs

„Buße ist Standortbestimmung und Neuorientierung“, heißt es beschönigend. Doch dieser euphemistische Wortgebrauch verschleiert die ursprüngliche Intention: Buße bedeutet in der kirchlichen Tradition Selbsterniedrigung vor einer höheren Macht.

Die NAK definiert Buße weiterhin als Voraussetzung für Vergebung – und knüpft sie an Sakramente, die ausschließlich kirchlich verwaltet werden. Damit wird die individuelle Selbstreflexion funktionalisiert zu einem religiösen Abhängigkeitsakt.

In religionspsychologischer Terminologie handelt es sich um eine Heteronomie (nach Jean Piaget und Lawrence Kohlberg[2]): Moralisches Verhalten wird nicht aus Einsicht, sondern aus Angst vor göttlicher oder institutioneller Sanktion motiviert. Dies blockiert die Entwicklung zu autonomer moralischer Reife.

- Heilsverkauf als Erlösungsökonomie

Der Text folgt einer dreistufigen Dialektik:

a) Problem: Der Mensch ist sündig.

b) Bedürfnis: Er sehnt sich nach Befreiung.

c) Angebot: Die Kirche bietet die Lösung in Form ihrer Heilsordnung.

Diese Struktur ist identisch mit dem klassischen Erpressungsmodell religiöser Erlösungslehren, das Fromm in Psychoanalyse und Religion[3] (1950) als „autoritäre Religion“ beschrieben hat: Die Autorität (hier: das Apostolat) schafft die Krankheit (Sünde), verkauft dann das Heilmittel (Sakramente, Buße, Gnade).

Der psychologische Subtext: Schuld als Bindemittel

a) Die emotionale Architektur des Gehorsams

Indem der Artikel betont, Buße sei „nicht Scham und Schande, sondern Mut zum Neubeginn“, betreibt er subtile kognitive Dissonanzreduktion (Leon Festinger, 1957[1]).

Die Botschaft lautet: Du bist schuldig, aber wenn Du Dich unserer Ordnung fügst, darfst Du Dich gut dabei fühlen.

Diese Mischung aus Schuldinduktion und emotionaler Entlastung ist der Kern jeder religiösen Bindung durch Angst und Gnade – eine Technik, die in autoritären Sektenstrukturen systematisch kultiviert

wird.

b) Schuldprojektion und Verantwortungsumkehr

„Wir sind keine unschuldigen Opfer“, sagt der Stammapostel – ein scheinbar demütiger Satz, der in Wahrheit die Opfer-Täter-Umkehr betreibt: Derjenige, der durch religiöse Indoktrination in kindlicher Prägung zum unfreien Denken erzogen wurde, soll sich nun auch noch schuldig fühlen, Teil der „Macht des Bösen“ zu sein.

Das ist psychologisch perfide, denn es verschiebt die Verantwortung von der Institution auf den Einzelnen.

Religionspsychologisch betrachtet ist das ein typischer Fall von sektenhafter Verantwortungsdiffusion: Das System selbst wird moralisch unsichtbar, indem es alle moralische Last auf die Individuen verteilt.

Die theologische Fiktion: Sünde als Geschäftsmodell

Die gesamte Argumentation ruht auf der unbewiesenen Prämisse, der Mensch sei „von Natur aus sündig“ – eine dogmatische Erfindung des Augustinus, die zur Rechtfertigung der Zwangstaufe und priesterlichen Mittlerrolle diente.

Die historische Bibelwissenschaft hat längst gezeigt, dass das Konzept der Erbsünde im Alten Testament unbekannt ist und erst durch paulinische Interpretation von Gen 3 in den kirchlichen Diskurs gelangte. (vgl. James Barr, The Garden of Eden and the Hope of Immortality, 1992[1]).

Indem die NAK dieses Konzept fortschreibt, perpetuiert sie ein vormodernes Menschenbild, das dem naturwissenschaftlichen Verständnis von Evolution, Psychologie und Ethik diametral entgegensteht.

Das Menschenbild der Bußtheologie – und sein Gegenentwurf

Der nac.today-Artikel zeichnet das Bild eines Menschen, der sich nur dann „bessern“ kann, wenn er sich einem transzendenten Willen unterwirft. Freiheit wird zur Illusion, Moral zur Abhängigkeit, „Heil“ zur Belohnung für Gehorsam.

Dem gegenüber steht das aufklärerische, humanistische Menschenbild:

- Moralisches Handeln entsteht aus Empathie, Vernunft und sozialer Verantwortung, nicht aus Angst vor Strafe.

- „Umkehr“ im eigentlichen Sinne heißt: kritische Selbstreflexion, basierend auf Erkenntnis, nicht auf Dogma.

- Vergebung ist kein sakramentales Privileg, sondern eine psychologische Fähigkeit zur Konfliktbewältigung.

Fazit: Die Perversion der Buße

Was Andreas Rothers Artikel als „Teil der Lösung“ verkauft, ist in Wahrheit Teil des Problems:

Ein System, das Menschen zuerst moralisch bricht, um sie dann mit religiösem Trost zu fesseln, kann niemals heilen. Es erzeugt Schuld, wo Erkenntnis nötig wäre, und es predigt Unterordnung, wo

Mündigkeit gefordert ist.

Der Satz „Je mehr wir Christus gleichen, desto weniger werden wir anderen zu schaffen machen“ ist die Quintessenz religiöser Entmündigung: Er ersetzt die ethische Verantwortung durch Nachahmungsgehorsam.

Doch wer wirklich „Teil der Lösung“ sein will, muss sich gerade von solchen Machtkonstrukten befreien – durch Bildung, Reflexion und den Mut, Schuld als das zu erkennen, was sie hier ist:

ein Instrument der Kontrolle, nicht der Befreiung.