Das „Babylonische Exil“

Wir liefern auch dazu Fakten statt Fabeln:

Ich habe heute Morgen ein Video von Voces8 (deren großer Fan ich bin) gehört. – Die Voces8-Scholaren haben das „Super flumina Babylonis“ von Philippe de Monte vorgetragen, dessen deutsche Übersetzung ich nachstehend zitiere:

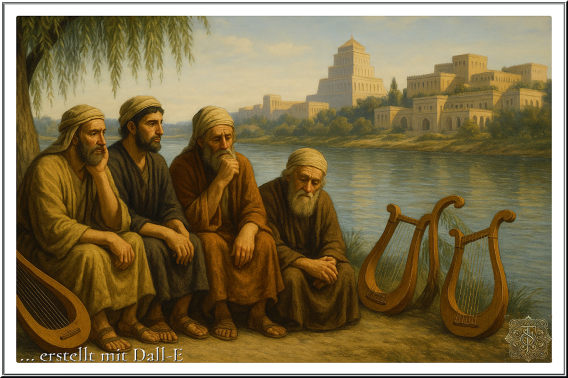

>>Super flumina Babylonis

„An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten.

Dort an den Weiden hängten wir unsere Harfen auf.

Denn dort verlangten unsere Entführer Lieder von uns,

und unsere Peiniger verlangten nach Fröhlichkeit und sagten:

‚Singt uns eines der Lieder Zions!‘

Wie sollen wir das Lied des Herrn in einem fremden Land singen?“<<

Es handelt sich um eine Vertonung von Elementen des 137. Psalms (- klick) Und der Text deckt sich mit dem, was wir bereits als Kinder gelehrt bekamen. Denn wenn in Kirche oder Religionsunterricht vom „babylonischen Exil“ erzählt wird, dann tauchen meist Bilder auf:

Ein ganzes Volk wird in Ketten nach Babylon verschleppt, die Menschen müssen ihren Glauben im Geheimen leben, sie werden verfolgt und grausam bestraft, wenn sie nicht gehorchen. Dazu kommen biblische Geschichten wie „Daniel in der Löwengrube“, die „Drei Männer im Feuerofen“ oder das geheimnisvolle „Menetekel“ („Mene mene tekel…“) an der Wand.

Das klingt spannend, dramatisch – aber es ist mehr Legende als Wirklichkeit.

Was wirklich geschah

- Um 587 v. Chr. eroberte der babylonische König Nebukadnezar II. Jerusalem.

- Aber: Nicht das ganze Volk wurde verschleppt! Betroffen waren vor allem die Oberschicht – also Priester, Beamte, Handwerker, Gelehrte. Der Großteil der Bevölkerung blieb im Land.

- Die Verschleppten wurden nicht wie Sklaven gequält, sondern lebten vergleichsweise komfortabel. Sie durften Häuser bauen, Handel treiben, Äcker bestellen.

Das Bild von Ketten und Folter ist also übertrieben und diente wohl eher dazu, das Exil im Rückblick dramatischer wirken zu lassen.

Keine „Wunder“, sondern Literatur

Die Geschichten von Daniel, vom Feuerofen oder von Engeln, die eingreifen, sind religiöse Erzählungen. Sie wurden erst Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später aufgeschrieben – nicht als Augenzeugenberichte, sondern als Mutmachgeschichten:

„Seht, unser Gott rettet uns, auch wenn wir in der Fremde sind!“

Das war Trost-Literatur – aber kein Bericht über wirkliche Ereignisse.

Aber: Warum das Exil so wichtig war und ist. Auch für das Christentum...

Gerade diese Zeit war für die Geschichte des Judentums entscheidend:

- Erst jetzt, im Exil, mehr als 400 Jahre Jahre nach der Regentschaft König Davids und fast 900 Jahre nach dem angeblichen Exodus, entstand der Glaube an einen einzigen Gott (Monotheismus) wirklich. Vorher verehrten viele Israeliten auch andere Götter neben JHWH, unter anderem dessen Gemahlin Ashera.

- Im Exil begannen die Schriftgelehrten, wichtige Teile alter Erzählungen anderer Völker und mündliche Überlieferungen des eigenen Volkes zu sammeln und

niederzuschreiben:

Geschichten von Abraham, Mose, den Königen – vieles davon wurde im Rückblick „glattgezogen“ und neu gedeutet und erfunden (z.B. „Josef in Ägypten“). - Aus einer Gruppe von verschleppten Eliten entstand also eine neue Religion, die später auch das Christentum und den Islam prägte.

F a z i t :

Das „babylonische Exil“ war also keine Zeit von Massenversklavung und grausamer Verfolgung, wie man es oft hört. Vielmehr war es eine Zeit des Umbruchs und der Neuorientierung, in der das Judentum, wie wir es heute kennen, überhaupt erst Gestalt annahm.

Die biblischen Wundergeschichten sind Teil einer religiösen Selbstdeutung – spannend zu lesen, aber nicht historisch zuverlässig.

Wer sich das klarmacht, versteht besser, wie Religionen entstehen: nicht durch Wunder, sondern durch Menschen, die in schwierigen Zeiten Antworten suchen und diese in Geschichten und Gesetze kleiden.