„Göttliche Vollmacht“

(made by Marketing)

Eine Überlieferung, die genau ins Zentrum der evangelischen Erzähltechnik führt:

Die Episode vom „Gelähmten von Kapernaum“ (Mk 2,1–12 sowie Mt 9,1–8 ; Lk 5,17–26) ist ein Paradebeispiel für theologisch motivierte Legendenbildung, deren literarischer Zweck weit über den eines Heilungsberichts hinausgeht.

1. Textkritische Einordnung

Die älteste Version steht zweifellos im Markusevangelium (Mk 2,1–12); Matthäus und Lukas übernehmen sie – mit leichten Korrekturen –, was bereits zeigt, dass sie in der

Markusquelle als „signifikantes Lehrbeispiel“ galt.

Markus schreibt etwa 40 Jahre nach Jesu Tod. Er kennt Jesus nicht persönlich, sondern vermittelt eine theologische Deutung der Figur, die sich an Gemeindetraditionen und Glaubensüberzeugungen

orientiert.

Auffällig:

- Markus ist der Einzige, der das dramatische „Dachabdecken“ erzählt – eine literarische Inszenierung, die Aufmerksamkeit schafft.

- Matthäus kürzt radikal (kein Dach, keine Menge, keine Kontroverse) – ihm geht es nur um das Autoritätsargument: Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben.

- Lukas wiederum betont die „Anwesenheit der Pharisäer und Gesetzeslehrer aus allen Dörfern“ – er universalisiert die Szene, um das göttliche Handeln Jesu vor den religiösen Autoritäten zu demonstrieren.

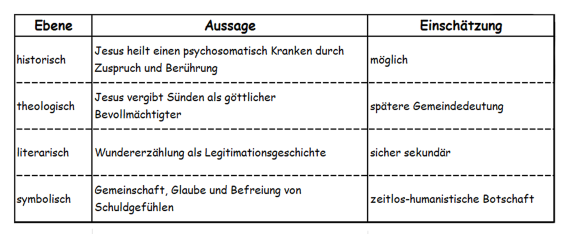

2. Historisch-realistische Einschätzung

Es kann gut sein, dass sich eine Heilungsszene dieser Art tatsächlich ereignet hat. Wanderrabbinen, Charismatiker, Exorzisten und Heiler gab es im 1. Jhdt. zuhauf.

Auch Jesus könnte — ähnlich wie andere charismatische Gestalten seiner Zeit — psychosomatisch wirkende Suggestionstechniken eingesetzt haben:

- beruhigende Berührung,

- Autoritätsansprache („Steh auf!“),

- sozialer Reintegrationseffekt (der „Kranke“ wird wieder akzeptiert).

Die Heilung als solche könnte also durchaus real gewesen sein – als psychosomatische Besserung durch Suggestion und soziale Revalidierung.

Aber: Der Zusatz „Deine Sünden sind dir vergeben“ ist theologisch, nicht historisch.

3. Theologische Konstruktion

Der eigentliche Zweck dieser Perikope ist nicht Heilung, sondern Legitimationsbeweis.

Die Szene ist eine Apologetik in narrativer Form:

- Jesus wird vor den Pharisäern als der vom Himmel bevollmächtigte Menschensohn präsentiert,

- dessen Wort die Autorität Gottes selbst trägt.

Der Dialog zwischen Jesus und den Pharisäern ist der Schlüssel:

„Wer kann Sünden vergeben außer Gott?“ (Mk 2,7)

Das ist die rhetorische Falle, die Markus braucht: Jesus verhält sich wie Gott, aber nicht als prahlerischer Gottmensch, sondern als Vollmachtsträger Gottes.

Die Pointe lautet:

„Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben...“

Das Wunder dient als Beweiszeichen für diese Vollmacht.

Kurz: Die Heilung beglaubigt die theologische Behauptung.

4. Historisch-kritische Deutung

- Jesus war kein „Sündenvergeber“ im kultischen Sinn.

- Als pharisäisch geschulter Jude hätte er gewusst, dass Sündenvergebung allein Gott (und im Tempel durch Opferhandlungen) vorbehalten war.

- Die Formulierung ist nachträglich gemeindetheologisch hineingedeutet, um den göttlichen Status Jesu zu unterstreichen.

Diese Perikope ist somit eine nachösterliche Konstruktion, die zeigen soll:

Der Auferstandene war schon im Leben Träger göttlicher Macht.

In Wirklichkeit dürfte Jesus gesagt haben: „Steh auf, dein Vertrauen hat dich gerettet!“

(solche Formulierungen sind mehrfach belegt, z. B. Mk 5,34; 10,52).

Der Zusatz „deine Sünden sind dir vergeben“ ist sekundär.

5. Symbolische Bedeutung

Im übertragenen Sinn illustriert die Geschichte das Zusammenspiel von Glaube, Solidarität und Befreiung:

- Die Freunde tragen den Gelähmten (symbolisch: Gemeinschaft trägt den Hilflosen).

- Der Kranke wird von sozialer Lähmung (Sünde = Trennung, Isolation) befreit.

- Heilung bedeutet Wiederherstellung der Gemeinschaft, nicht medizinisches Wunder.

Das „Sündenvergeben“ ist also nicht moralisch, sondern sozial-psychologisch zu lesen:

Schuld trennt, Vergebung integriert.

6. Fazit

Quintessenz (im Sinne eines epistemologischen Ansatzes)

Die Geschichte spiegelt weniger ein Ereignis, als vielmehr ein theologisches Bedürfnis:

Das Bedürfnis, Jesus als göttlich legitimierten Heilsvermittler zu präsentieren, um die junge Bewegung vom Judentum abzugrenzen.

Was bleibt, ist ein schöner, zutiefst menschlicher Kern:

Vertrauen, Zuwendung und gemeinschaftliche Unterstützung können tatsächlich „Heilung“ bewirken – ganz ohne Magie.