„Die Wahrheit, die sich selbst entzieht“

Eine Erwiderung auf Simon Heinigers Selbstbezeugungs-Rhetorik

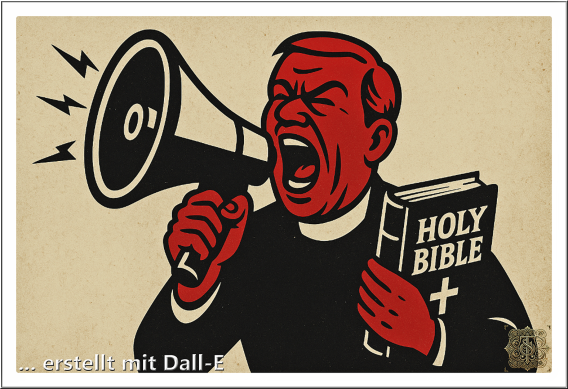

Wenn ein Kommunikationswissenschaftler einen theologischen Text schreibt, darf man zumindest sprachliche Präzision erwarten. Wenn der besagte Kommunikationswissenschaftler zugleich Sprachrohr eines autoritär-hierarchischen Apostolats ist, sollte man zusätzlich intellektuelle Redlichkeit fordern. Doch wer sich durch Simon Heinigers jüngstes Stück religiöser Prosa liest, stößt nicht auf Redlichkeit, sondern auf sophistisches Framing:

Begriffsvernebelung, Kategorienfehler, emotionalisierende Metaphern und schließlich die schleichende Übertragung eines vermeintlich christologischen Absolutheitsanspruchs auf die Apostel der Neuapostolischen Kirche. Das ist keine Verkündigung – das ist Public Relations mit Heilsbehauptung.

Der Begriff „Wahrheit“ als Nebelkerze

Heiniger eröffnet mit einem rhetorischen Taschenspielertrick: Er kontrastiert „subjektive Wahrheiten“ („MEINE Wahrheit“, alternative Fakten, Social-Media-Diskurse) mit „der Wahrheit“ als Person – Jesus als metaphysische Inkarnation des Absoluten. Das ist ein klassischer Kategorienfehler.

- Diskurswahrheit → epistemischer Prozess (falsifizierbar, theorieabhängig)

- Religiöse Wahrheit → metaphysische Behauptung (nicht verifizierbar)

Aus der Tatsache, dass Diskurse normativ, sozial oder psychologisch geprägt sind, folgt weder logisch noch historisch, dass eine idealisierte Person als absolute Wahrheit existiert. Heiniger ersetzt Argumentation durch Assoziation: Weil Debatten chaotisch erscheinen, müsse man sich einer vermeintlich personalen Wahrheit „anvertrauen“. Ein epistemologischer Bankrott, getarnt als Demut.

„Jesus ist die Wahrheit“ Ein Satz ohne historische Basis

Heinigers gesamte Argumentation hängt an Joh 14,6 – einer Schriftstelle, die jeder, der die historisch-kritische Forschung kennt, nicht als authentisches Jesuswort bezeichnen kann. Wir haben es mit spät entwickelter hoher Christologie des Johannesevangeliums zu tun, nicht mit einem Protokollsatz eines galiläischen Wanderpredigers.

- Jesus predigte das Reich Gottes

- Das Johannesevangelium predigt Jesus als Offenbarungsinstanz

Wer die Differenz missachtet, betreibt keine Theologie, sondern mythologische Rückprojektion – und genau davon lebt der Neuapostolizismus: Der Anspruch auf göttliche Vollmacht fällt, sobald die Quellen nüchtern betrachtet werden.

Heiniger weiß das. Und er schreibt trotzdem so, als spreche er über historische Tatsachen. Das ist nicht Unwissenheit. Das ist Manipulation.

Selbstbezeugung als Ersatz für Begründung

Der zentrale rhetorische Trick lautet:

Wahrheit müsse sich nicht beweisen, sie bezeuge sich selbst.

Das ist der Punkt, an dem jeder wissenschaftlich geschulte Mensch stoppt und laut lacht.

Eine Wahrheit, die sich „selbst beweist“, ist keine Wahrheit, sondern ein zirkuläres Glaubenssystem:

Jesus ist die Wahrheit,…

→ weil er behauptet, die Wahrheit zu sein

→ und weil Menschen das emotional bestätigen

Das ist Tautologie auf Basis von Erlebnisberichten – exakt die Struktur jedes geschlossenen Kultsystems, von Osho bis Scientology.

„Nicht Debatte, sondern Beziehung“ Die Entwertung kritischen Denkens

Der Text immunisiert sich gegen Kritik, indem er Argumentation als irrelevant darstellt:

„Er liefert keine endlosen Beweisketten.“

Nein – das Johannesevangelium tut es nicht, weil es propagandistische Literatur ist, keine Philosophie. Aus dieser Tatsache jedoch abzuleiten, dass Argumentation überflüssig sei, ist ein Angriff auf Rationalität.

Wenn Wahrheit zur Beziehung erklärt wird, wird Denken zum Hindernis.

Das ist kein christlicher Gedanke – das ist autoritäre Pädagogik.

Die perfide Schlussfolgerung: Von Jesus zu den Aposteln

Der Text endet mit der inszenierten Bescheidenheit der „Zeugen“, die nicht Wahrheit besitzen, sondern von ihr „gehalten werden“. Damit bereitet Heiniger die theologische Landebahn für den eigentlichen Zweck:

- Jesus ist die Wahrheit

- Wahrheit „wirkt“ durch Menschen

- Menschen „zeugen“ diese Wahrheit

- → Apostel sprechen Wahrheit mit Vollmacht

Die Konstruktion führt direkt zur neuapostolischen Vollmachtsdoktrin, die Heiniger ungeschrieben voraussetzt: Wer Jesus ist, sind im zweiten Schritt die Apostel im Heute.

Das ist Theologie als Legitimationsapparat.

Religiöse Rhetorik → Emotionalität → Autoritätsübertragung → Gehorsam.

Man darf das beim Namen nennen: Manipulation durch Framing.

Die gefährliche Pointe

Heiniger schließt mit der These:

„Die Wahrheit muss nicht schreien – sie ist so sicher in sich, dass sie sogar schweigen kann.“

Nein. Eine Wahrheit, die nicht überprüfbar ist, kann nicht schweigen – sie kann nur geglaubt werden. Und eine Institution, die solche Sätze verbreitet, tut es nicht, um Menschen zur Autonomie zu führen, sondern um Widerspruch zu delegitimieren.

Wer behauptet, er müsse die Wahrheit nicht begründen, hat keine.

F a z i t:

Simon Heiniger setzt nicht auf Erkenntnis, sondern auf Ergriffenheit. Er predigt nicht Wahrheit, sondern Wahrheitsverzicht im Namen des Glaubens. Und er instrumentalisiert Jesus als rhetorisches Sprungbrett für apostolische Autorität.

Das ist nicht Evangelium. - Das ist eine legitimationsfixierte Religions-PR-Maschine, die intellektuelle Redlichkeit als Kostenfaktor betrachtet.