Auf dieser Seite finden Sie folgende Beiträge:

- · 06.10.2012 - (fcs) „Darf Religion die Kunst beleidigen?“ Proteste aus religiösen Kreisen führen zum Abbruch einer Theateraufführung

- · 21.06.2012 – (fcs) „Straftatbestand Blasphemie?“ Martin Mosebachs geistige Blähungen

- · 07.06.2012 - (fcs) „Marx: ‚Dynamik der Veränderung‘ aus Evangelium“ „Kardinal betont positiven Einfluss des Christentums auf die Entwicklung der Gesellschaft“

06.10.2012 - (fcs)

Darf Religion die Kunst beleidigen?

Proteste aus religiösen Kreisen führen zum Abbruch einer Theateraufführung

Felizitas Küble, die Herausgeberin von Charismatismus.Wordpress bezeichnet unter Berufung auf die erzkatholische Zenit.org auf ihrem Blog das Theaterstück „Über das Konzept vom Gesicht des Gottessohnes“ von Romeo Castellucci als sogenannte Kunst, als gotteslästerliches Machwerk, und verleiht Ihrer Freude darüber, dass dessen Aufführung in Paris wegen vehementer Proteste des Publikums, welches sich diese Blasphemie nicht als Kunst andrehen ließe, abgebrochen werden musste, Ausdruck. Äußerst erfreut zeigte sich die Küble darüber, dass die Proteste besonders auch aus evangelikalen Kreisen kamen.

Meine Erfahrung zeigt, dass alles, was Religioten als Sünde bezeichnen, sich beim Ausprobieren nachgerade als wert erweist, zur Tugend erhoben zu werden. – Und ich habe die Ahnung, dass es auch bei Castellucis jüngstem Werk lohnt, eine Aufführung dieses Stückes zu sehen, zumindest aber, sich ein wenig damit zu beschäftigen.

Um was geht es eigentlich? Die Handlung lässt sich mit wenigen Worten umreißen:

Unter dem „Bildnis Christi“ von Antonello da Messina (1430 - 1479 in Messina), das den gesamten Bühnenhintergrund ausmacht, sieht man einen alten, inkontinenten Mann, der von seinem Sohn immer wieder von Exkrementen gereinigt werden muss – bis zur Erschöpfung. Immer und immer wieder wechselt der Sohn die vollen Windeln seines Vaters. Es riecht im Theater nach Kot. Ein alter Mann versucht mit seinem Siechtum fertigzuwerden, der Sohn will helfen und sieht dem körperlichen Verfall des Vaters zugleich hilflos zu. Zwischen beiden entspinnt sich ein einfühlsamer Dialog. - Gegen Ende des Stückes schlendern Kinder und Jugendlichen auf die Bühne, die das Bildnis mit Steinen und kleinen Handgranaten bewerfen.

Das ist alles… Und doch umreißt es ein großes Problem unserer Gesellschaft! Tilmann Broszat, Chef des Münchener SpielArt-Festivals [Bild links], der das Werk und den Künstler genau kennt, sagt dazu:

(Zitat) „[…] dahinter steckt ja eine Anklage: Wir erfüllen die christlichen Werte nicht mehr. Warum hat uns Gott nicht geholfen? […] Ich glaube, im Stück werden zwei zentrale Fragen gestellt. Erstens: Was passiert mit einer überalterten Gesellschaft? Die Szene auf der Bühne ist nichts anderes, als viele Menschen, die ihre Eltern zu Hause pflegen, täglich erleben: das Bild eines Mannes, der altert, sich dem Tode nähert. Und die zweite Frage: Was passiert mit der Jugend, wohin geht sie? Das Bild der jungen Menschen, die gegen Ende der 50-minütigen Aufführungen Granaten auf Jesu Gesicht werfen, ist eine symbolische Geste: Es ist nichts mehr zu retten. […]“ (Zitatende)

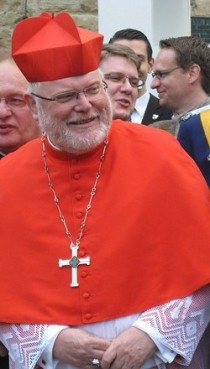

Was daran soll blasphemisch sein? Den Kritikern genügt als Begründung für diesen Vorwurf die bloße Information, dass ein Christus-Bild und kotbeschmutzte Windeln zu den Requisiten gehören, sogar ein kulturell interessierter Mann wie der Berliner Erzbischof, Kardinal Woelki [Bild unten rechts], hat Casteluccis Arbeit verworfen, ohne sie gesehen zu haben! „Das Abbild unseres Gottes wird beschmutzt“, behaupten die Kritiker des Stücks.

Ich selbst habe übrigens überlegt, was das Bild wohl mit dem Titel des Stücks zu tun haben soll. Man mag es mir nachsehen: Ich wusste nicht, dass es sich dabei um das sogenannte „Bildnis Christi“ handelt, da Messinas Werk sämtliche entsprechenden Insignien fehlen. – Für mich war es ganz einfach das Bild eines sanft wirkenden jungen Mannes; einzig dessen Augen fallen auf, die jeden Winkel der Bühne sehen können. Wie ich in einer Besprechung gelesen habe, entsteht wohl auch im Zuschauerraum der Eindruck, dass der Blick den Betrachter von jeder Position aus trifft.

Um zu verstehen, was es mit diesem Blick auf sich hat und wie sehr dieser Blick Teil des Stücks ist, muss man zu verstehen suchen, was Nikolaus von Kues vor gut 550 Jahren dazu gesagt hat.

Nikolaus von Kues, besser bekannt unter der latinisierten Form seines Namens, Nicolaus Cusanus (1401 – 1464) war einer der Wegbereiter des Rationalismus. Cusanus studierte Mathematik, Physik, Astronomie, Medizin, antike Philosophie und Jura in Padua; erst später studierte er Theologie in Köln. Der Wissenschaftler, Kurienkardinal und Ratgeber von Papst Pius II. lehrte als Erster die Unendlichkeit des Kosmos. Laut seinen Überlegungen konnte die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls sein, denn ein unendlicher Raum besitze keinen Mittelpunkt. Eine Ansicht, die im 15. Jahrhundert unerhört war und erst Hundert Jahre später von Kopernikus bestätigt werden sollte. Doch damit nicht genug: Kues beschäftigte sich eingehend mit dem Islam und trat für seine Legitimität ein.

Und dieser Cusanus, Zeitgenosse des Antonello da Messina, hat wunderbar ausgeführt: Nicht Christus sehe man an, wenn man ein Bild von ihm betrachte, sondern sich selbst und seine Vorstellungen.

Und jetzt schauen wir noch einmal auf „das nackte Gesicht mit den unbarmherzig barmherzigen Augen“, wie es die Münchner tz voriges Jahr bezeichnet hat, das den Blick auf uns zurückwirft. Und wir erinnern uns an die Erläuterungen Broszats. Ganz deutlich sehen wir jetzt die beiden Bilder zu zentralen Fragen unserer Gesellschaft:

- Der Sohn, der seinen kranken Vater hingebungsvoll pflegt und der sich verzweifelt an das Bild hinter ihm, das für ihn nur der „Erlöser“ sein kann, schmiegt.

- Die sorglos auf die Bühne schlendernden Kinder, die den großen, fremden Kopf der ihnen nur noch wie eine Maske erscheint, mit kleinen Handgranaten und Steinen bewerfen.

Dieses Stück ist alles andere als blasphemisch. Es zeigt lediglich ein Bild unserer Gesellschaft auf, die die christlich-humanistischen Werte nicht erfüllt. Wir sehen uns, wie wir uns sehen sollten, wie wir gesehen werden.

Und das ist Grund für den christlichen Pöbel die Aufführung dieses Werkes zu unterbrechen oder gar zu verhindern? Von Christianophobie zu sprechen?

Castelucci selbst bleibt gelassen: „Sie haben das Stück nie gesehen und wissen also nicht, dass es ein spirituelles Stück ist, das sich mit dem Bild Christi beschäftigt“, sagte er in einem Interview und:

„Ich vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“

21.06.2012 – (fcs)

Straftatbestand Blasphemie?

Martin Mosebachs geistige Blähungen

Aufhänger für diesen Beitrag war ein Essay, das der Georg-Büchner-Preisträger Martin Mosebach am 18.06.2012 in der Berliner Zeitung unter der Rubrik Kuns und

Religion veröffentlicht hat. - Unter dem Titel "Vom Wert des Verbietens" lässt Mosebach sich darüber aus, warum Blasphemie seiner Ansicht nach

(wieder) zum Straftatbestand erhoben werden sollte... [siehe Link hinter dem Bild rechts]

Laut Martin Mosebach, einem der renommiertesten deutschen Schriftsteller, muss der deutsche Staat ein genuines Interesse daran haben, Blasphemie in der Kunst und der veröffentlichten Meinung zu verbieten und dieses Verbot mit Strafe zu bewehren. In einem von der Berliner Zeitung veröffentlichten Essay weist Mosebach darauf hin, dass die Bundesrepublik Deutschland kein weltanschaulich neutraler Staat sei. Dies ergebe sich daraus, dass das Grundgesetz seiner Präambel nach „im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen“ formuliert worden sei – und die Frage, an welchen Gott die Väter und Mütter dieses Verfassungswerks gedacht haben mögen, sei ebenfalls leicht zu beantworten: Es war der Gott des Christentums, an einen anderen dürfe man Ende der 1940er Jahre schwerlich gedacht haben. Es seien also nicht von der Bundesrepublik und ihren Gesetzgebern geschaffene Voraussetzungen in das Fundament des Staatsgebäudes eingemauert, die – solange dies Grundgesetz gelten soll – im Grunde unter dem besonderen Schutz des Staates stehen müssten, damit dieses Grundgesetz nicht geistig ausgehöhlt würde und in Leerformeln austrockne, sondern von lebendiger Realität bleibe. Daraus begründe sich eine Pflicht des Staates, jenen Gott, auf dessen Geboten er seine sittliche Ordnung aufbauen will, vor Schmähung zu bewahren, die dieser sittlichen Ordnung auf Dauer den Respekt entziehen würde. Weiter schreibt Mosebach

„Allein schon Artikel 1, die Menschenwürde betreffend, ist ohne christliche Inspiration nicht vorstellbar. Gerade die Unverlierbarkeit der Würde – ihr character indelebilis – ist christliches Eigengut.[sic]“

Doch auch für einen weltanschaulich strikt neutralen Staat könne sich nach Mosebach die Notwendigkeit einer Bekämpfung der Blasphemie ergeben. Dann nämlich, wenn die staatliche Ordnung durch sie gefährdet würde, was geschehen könne, wenn eine größere Gruppe von Gläubigen sich durch die Blasphemie in ihren religiösen Überzeugungen so verletzt fühle, dass ihre Empörung zu einem öffentlichen Problem werde. Als Beispiel führt Mosebach einen Fall in England an, in dem die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung das Verbot des Films „Die letzte Versuchung Jesu Christi“ [siehe Szenenbild links] von Martin Scorsese (http://www.skandalfilm.net/?p=65) nach islamischen Massendemonstrationen gegen die Verunglimpfung des Propheten Isa notwendig machte…

Also… mein erster Gedanke war: „Der hat ein neues Buch fertig und will schon mal seinen Namen in die Medien bringen.“ – Ich meine, was für einen Sinn soll es haben, den stetig weniger werdenden gläubigen Christen in unserer Gesellschaft, die bereits jetzt eine Minderheit sind, eine derartige Macht einzuräumen?

Martin Mosebach (* 31. Juli 1951 in Frankfurt am Main), deutscher Schriftsteller und Träger des Georg-Büchner-Preises

Martin Mosebach (* 31. Juli 1951 in Frankfurt am Main), deutscher Schriftsteller und Träger des Georg-Büchner-Preises

Kein Zweifel: Es geht ganz eindeutig um die Zueignung einer enormen Machtfülle. Glauben wir dem bekennenden Katholiken Martin Mosebach [Bild rechts], werden die ohnehin schon chronisch überlasteten deutschen Gerichte demnächst mit einer Fülle von Blasphemie-Klagen überschwemmt. Denn außer seiner auf tönernen Füßen stehenden Begründung für die seiner Meinung nach notwendige Strafbarkeit von Blasphemie, bietet er nichts. Nicht einmal eine Definition für diesen Begriff! Blasphemie… was soll denn wohl alles unter den entsprechenden Paragraphen fallen? Ausschließlich „Gotteslästerung“, wie es der große Brockhaus definiert, oder doch etwas weitergehend „Heiliges, Göttliches verlästernd, verhöhnend“, wie es die Dudenredaktion definiert? Oder am Ende gar so, wie es Wikipedia sieht, dann gehört nämlich auch schon das Verneinen bestimmter Glaubensinhalte einer Religion dazu. Ich kann mich erinnern, dass mich einmal ein Neuapostolischer Priester der Gotteslästerung bezichtigt hat, weil ich eine Aussage irgendeines sogenannten Apostels als paradox bezeichnet hatte…

Und wenn wir ein wenig weiterschauen, stutzen wir und fragen uns, was wohl mit den Nicht-Christlichen Religionen ist. Zwar führt Mosebach die Muslime als Beispiel für den seiner Meinung nach richtigen Umgang mit Blasphemie an – in seiner Begründung für die Notwendigkeit eines derartigen Gesetzes hebt er aber ausschließlich auf den Gott der Christen ab.

Spätestens ab hier wird es akademisch: Wer ist eigentlich dieser Gott der Christen? Vordergründig handelt es sich um den gleichen, wie den der Juden… JHWH. Aber – der Gott der Juden ist ein Alleinherrscher, er ist alles in einem. Der Gott der Christen ist eine Trinität, die sich aus drei je selbstständig agierenden Teilen zusammensetzt, von denen zwei weder von den Juden noch von den Moslems anerkannt werden. Ganz abgesehen davon, dass es historisch und theologisch äußerst fraglich ist, ob es sich bei der jüdischen Gottheit JHWH um den Weltenschöpfer und Weltenlenker handelt, gibt es bei mindestens einem weiteren Teil dieser Trinität, dem Gottessohn Jesus Christus, berechtigte Zweifel an seiner Göttlichkeit.

Darüber hinaus haben die historisch kritischen Bibelwissenschaften längst nachgewiesen, dass eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass Jesus von Nazareth die Kreuzigung überlebt

hat, als dafür, dass er tatsächlich gestorben ist… Aber an seinem Tod hängt auch seine Auferstehung von den Toten und seine Himmelfahrt. Was also, wenn die Wissenschaftler, darunter auch Theologen,

Recht haben, die sagen, Jesus von Nazareth sei lediglich ein erleuchteter Wanderprediger gewesen? Möglicherweise ein Prophet wie Buddha oder Mohammed – keinesfalls aber ein Gott…

[Anmerkung: Zu diesen Themen werden sukzessive Veröffentlichungen auf der Unterseite „die Lehren der Christen“ folgen]

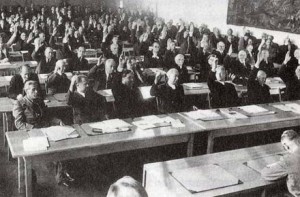

Weil 66 Männer und 4 Frauen zwischen Oktober 1948 und Mai 1949 sich auf die Formulierung, das Deutsche Volk habe sich das Grundgesetz „im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen“ gegeben, geeinigt haben, sollen heute alle neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse keine Geltung haben? Das ist eine absolut finstere Vorstellung – mittelalterlich geradezu. Was soll wohl als nächstes kommen? Die Aushebelung der Religionsfreiheit, die schließlich auch ein Artikel des Deutschen Grundgesetzes ist?

Ein abschließender Gedanke: Wie kann ein Mensch mit dem Bildungsgrad eines Martin Mosebach behaupten,

(Zitat) „Allein schon Artikel 1, die Menschenwürde betreffend, ist ohne christliche Inspiration nicht vorstellbar. Gerade die Unverlierbarkeit der Würde – ihr character indelebilis – ist christliches Eigengut. [sic]“ (Zitatende)???

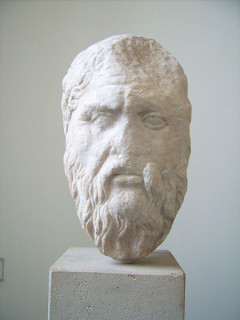

Aus dem Pergamonmuseum: Platon (ca.* 428/427 v. Chr. in Athen oder Aigina; † ca. 348/347 v. Chr. in Athen), antiker griechischer Philosoph.

Aus dem Pergamonmuseum: Platon (ca.* 428/427 v. Chr. in Athen oder Aigina; † ca. 348/347 v. Chr. in Athen), antiker griechischer Philosoph.

Mosebach und ich sind der gleiche Geburtsjahrgang… da sollte man doch meinen, er habe, genau wie ich, bereits in der Schule vom Humanismus gehört. Der Volljurist (zweites Staatsexamen im Jahr 1979) hat doch gewiss eine über den Katholizismus hinausgehende Allgemeinbildung erhalten. Es muss Mosebach bewusst sein, dass die Grundzüge des Humanismus und insbesondere der Satz „Der Mensch ist das Maß aller Dinge (panton chrematon)“ bereits im fünften vorchristlichen Jahrhundert formuliert wurden, dass die humanistischen Grundüberzeugungen

- Das Glück und Wohlergehen des einzelnen Menschen und der Gesellschaft bilden den höchsten Wert, an dem sich jedes Handeln orientieren soll.

- Die Würde des Menschen, seine Persönlichkeit und sein Leben müssen respektiert werden.

- Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu bilden und weiterzuentwickeln.

- Die schöpferischen Kräfte des Menschen sollen sich entfalten können.

- Die menschliche Gesellschaft soll in einer fortschreitenden Höherentwicklung die Würde und Freiheit des einzelnen Menschen gewährleisten

gewiss keiner christlichen Inspiration bedürfen – schon gar keiner christlichen, denn diese Lehre hat die Regeln des Humanismus viel zu lange mit Füßen getreten!

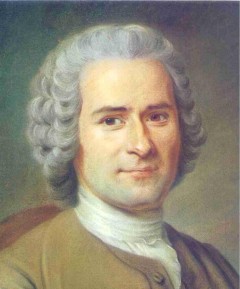

Jean-Jacques Rousseau (* 28. Juni 1712 † 2. Juli 1778), Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher und Komponist

Jean-Jacques Rousseau (* 28. Juni 1712 † 2. Juli 1778), Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher und Komponist

Dass Mosebach, um den Ernst zu zeigen, der dem Thema Blasphemie angemessen sei, berichtet, von Jean Jacques Rousseau werde überliefert, er habe sich eines Tages in einer Runde blasphemisch spottender Libertins befunden und habe die Herren mit folgenden Worten zum Schweigen gebracht: „Wenn es schon niederträchtig ist, zu schweigen, wenn über abwesende Freunde schlecht gesprochen wird, um wie viel schäbiger ist es, zu schweigen, wenn das über Gott geschieht, der doch anwesend ist.“ macht nichts besser.

Ich kann dieses Essay von Martin Mosebach nicht ernst nehmen und frage mich allen Ernstes:

Was um alles in der Welt hat er sich dabei gedacht???

07.06.2012 - (fcs)

Marx: „Dynamik der Veränderung“ aus Evangelium

„Kardinal betont positiven Einfluss des Christentums auf die Entwicklung der Gesellschaft“ ...

... überschreibt die Pressestelle des Erzbistums München ihren jüngsten Bericht unter

http://www.erzbistum-muenchen.de/Page006352_23640.aspx

den wir nachstehend auszugsweise zitieren:

„München, 7. Juni 2012

Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, hat in seiner Predigt zum Fronleichnamsfest die treibende Kraft des Christentums für eine positive Veränderung der Gesellschaft betont. In ‚unserer Zivilisation, die in vielfältiger Weise vom christlichen Geist geprägt ist‘, sei ein Grundgedanke vorhanden, der aus dem Evangelium komme: ‚Die Welt muss nicht bleiben, wie sie ist. Sie ist nicht die endgültige Welt‘, sagte der Kardinal vor mehreren Tausend Gläubigen am Donnerstag, 7. Juni, auf dem Münchner Marienplatz: ‚Ein wirklich christlich geprägter Geist gibt sich nie zufrieden mit dem, was ist, sowohl im persönlichen Leben nicht wie auch im gesellschaftlichen, im wirtschaftlichen, im politischen Leben nicht. Es ist immer eine Dynamik nach oben, nach vorne, eine Dynamik des Möglichen, der Veränderung, des Aufbruchs.‘

Im Ostergeheimnis durchbreche Gott die ‚Grundstruktur der Sünde: das Begehren, das Haben wollen, das Besitzen wollen, das Sich über andere erheben, die Ausbeutung des Menschen‘, so der Kardinal weiter, indem er ‚sich selber verschenkt und Raum eröffnet für eine Heilung von dieser Grundstruktur der Sünde‘. So schauten die Gläubigen in der Hostie nicht nur auf die Gegenwart des Herrn, sondern auch auf die ‚Realität der reinen Liebe‘: ‚Wenn wir Christus in der Gestalt der Eucharistie durch die Stadt tragen, dann bekennen wir: Diese reine Liebe ist möglich.‘ Daraus entstehe eine ‚Dynamik der Veränderung‘, die ‚eine neue Welt‘ möglich mache. Die Kirche sei Instrument und Zeugin dieser neuen Welt, so der Kardinal, wenn sie selbst wisse, ‚dass sie sich immer wieder verändern muss, dass sie immer wieder aufbrechen muss, wenn sie dem Herrn treu bleiben will.‘ […]“ (Zitatende)

Unser Kommentar dazu:

Positiver Einfluss des Christentums auf die Entwicklung der Gesellschaft und „Dynamik der Veränderung“ aus dem Evangelium??

Durchaus möglich, denn die wenigen als authentisch detektierten Überlieferungen der jesuanischen Predigten in den Evangelien sind tatsächlich auch heute noch von gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Relevanz.

Allerdings haben die von Marx als (Zitat) „Grundstruktur der Sünde: das Begehren, das Haben wollen, das Besitzen wollen, das Sich über andere erheben, die Ausbeutung des Menschen“ (Zitatende) bezeichneten menschlichen Charakterzüge nichts mit biblischen Sünden im Sinne der von kanaanitischen Priestern erfundenen 10 Geboten zu tun. – Es geht schlicht darum, dass durch die Übervorteilung des Menschen der Mensch in seinem Menschsein verletzt wird, er wird als Mittel zum Zweck missbraucht. Und das ist eine Verletzung der ältesten humanistischen Grundregel. Ganz ohne Gott, ganz ohne Bibel und ganz ohne einen angeblichen Christus! Siddhartha Gautama, von dem Jesus von Nazareth ganz offensichtlich inspiriert war (die jesuanische Lehre hat jedenfalls deutlich buddhistische Anklänge), hat übrigens das gleiche gelehrt.Aber seine Eminenz Erzbischof Dr. Reinhard Kardinal Marx als hochrangiger RKK-Kirchenfürst kann wohl nicht die Grundlagen der Lehren seiner Kirche missachten. ;-)

Richtig ist aber jedenfalls, dass durch Erkennen, Wahrnehmen und Umsetzen der bruchstückhaft in den Evangelien überlieferten jesuanischen Lehre diese von Marx als „Sünde“ bezeichneten Charakterzüge geändert werden können, dass dadurch eine positive Veränderung unserer mitteleuropäischen Gesellschaft eingeleitet werden kann. Und das ganz ohne Ostergeheimnis, Leib und Blut und was sonst noch alles von Paulus und den Anhängern seiner Theologie dem Ur-Evangelium hinzugefügt wurde, und von einigen religiösen Organisationen immer noch hinzugefügt wird.